在锂离子/钠离子电池二次电池中,离子迁移速率和结构稳定性直接影响电池的能量密度、倍率性能和循环寿命。无论是要求具备高离子电导率的固态电解质还是要求满足离子快速嵌入/脱出的正极材料,降低离子迁移势垒与增强结构稳定性都是材料设计的核心挑战。基于有机-无机杂化设计理念,通过筛选特定的有机配体与过渡金属杂化形成金属有机框架材料,其可调控的界面结构和多组分协同效应,有望实现离子的高电导率和结构的高稳定性。

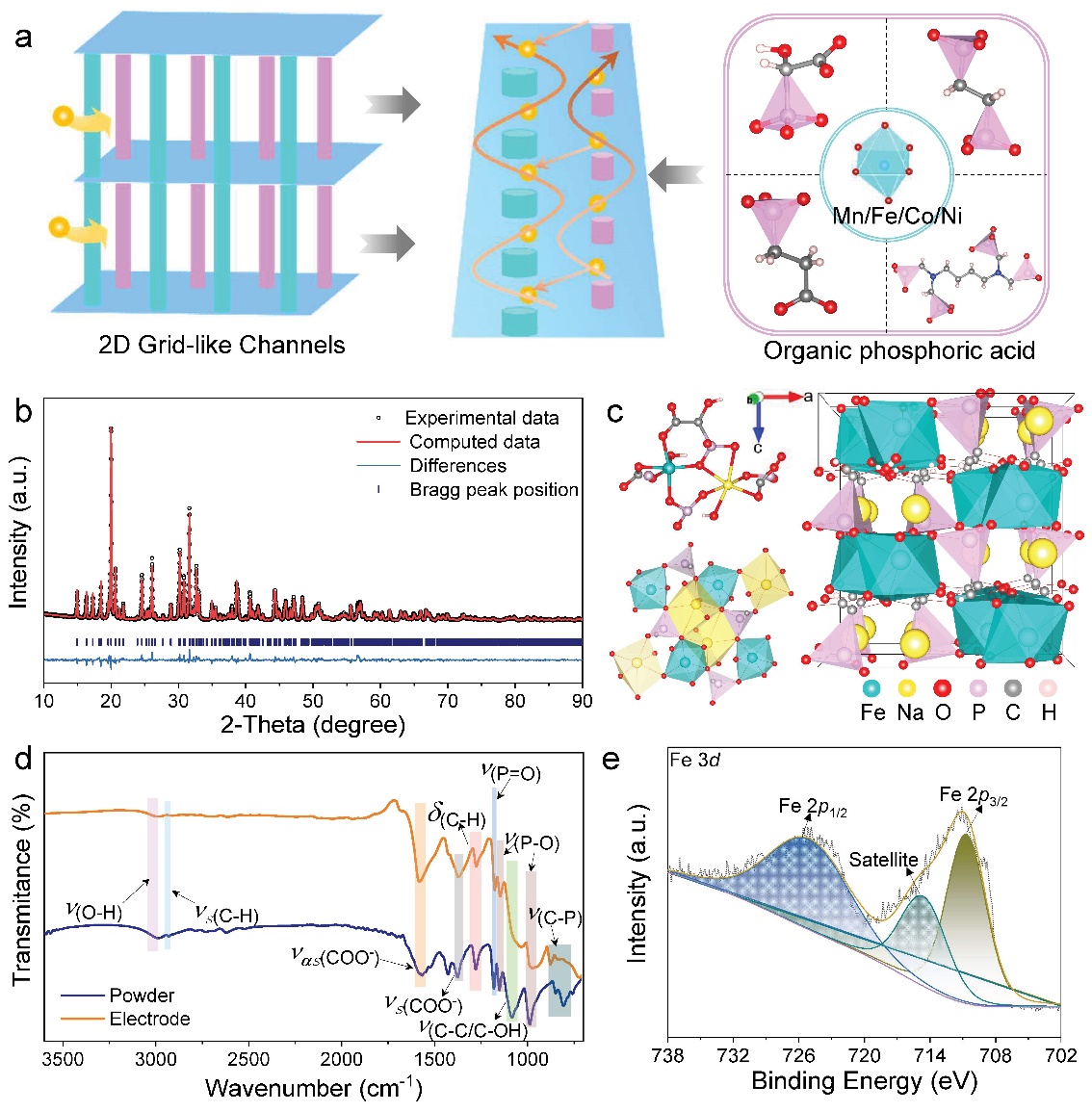

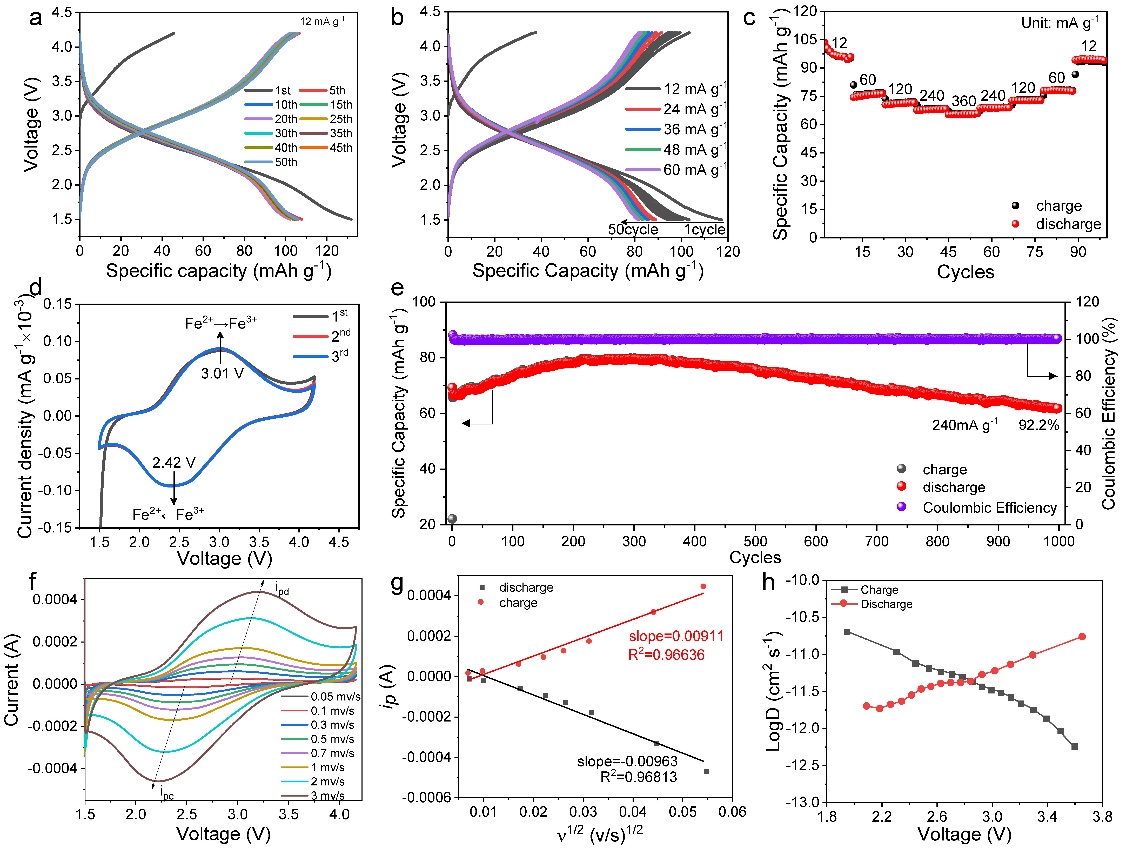

刚性有机膦酸根与过渡金属的有机-无机杂化形成层柱状结构以提高离子电导率与结构稳定性:设计具有高倍率和长循环寿命的钠离子电池正极材料是推动其在大规模储能应用的关键。基于钠离子迁移势垒的高通量筛选,发现有机膦酸根2-羟基膦酰基乙酸可与过渡金属Fe通过C-P、Fe-O键的有机无机杂化形成一种层柱状结构NaFe[O3PCH(OH)CO2],其具有二维网格状钠离子迁移通道。通过EIS测试表明,其本征离子电导率高达~10-5 S cm-1以及对应活化能为0.195 eV。作为钠离子电池正极材料时,在充放电过程中NaFe[O3PCH(OH)CO2]的钠离子迁移系数为10-12.2~10-10.6 cm2 s-1,可与NASICON型正极材料和P2相过渡金属层状氧化物相媲美。此外,原位XRD结果表明NaFe[O3PCH(OH)CO2]在充放电过程中其晶格常数 c、a 和V从充电(完全脱离)到放电(完全插入)的最大变化值分别为 0.32%、-0.22% 和 0.11%,表现出低应变的特性,与计算得到的完全脱钠结构具有晶格稳定性的结论相一致。基于晶体结构分析,表明有机层和无机柱([FeO6] 和 [CPO3])之间存在稳定的 C-P 共价键,这对实现长循环寿命起到了关键作用。即使在 2C 的高电流率下,NaFe[O3PCH(OH)CO2]在第 1000 次循环后仍能提供 61.6 mAh g-1的容量。此研究表明,层柱状结构设计为开发新一代高性能钠离子电池正极材料提供了一条有效途径。相关成果以“Layered-columnar cathode materials for sodium-ion batteries”为题,发表在 Nat Commun16, 5718 (2025)上。上海硅酸盐所赵晓琳副研究员为该论文第一作者,苏州科技大学马汝广教授和上海硅酸盐所刘建军研究员为通讯作者。

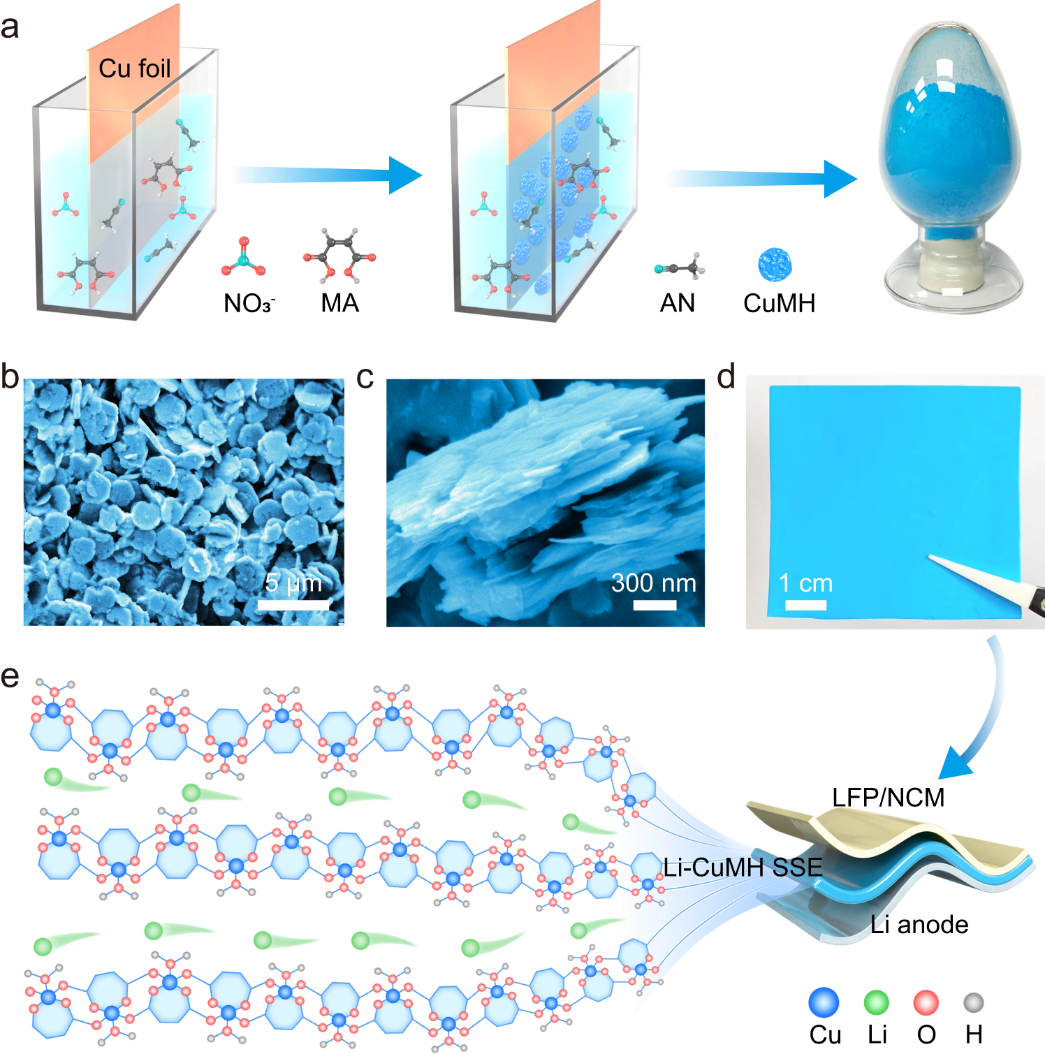

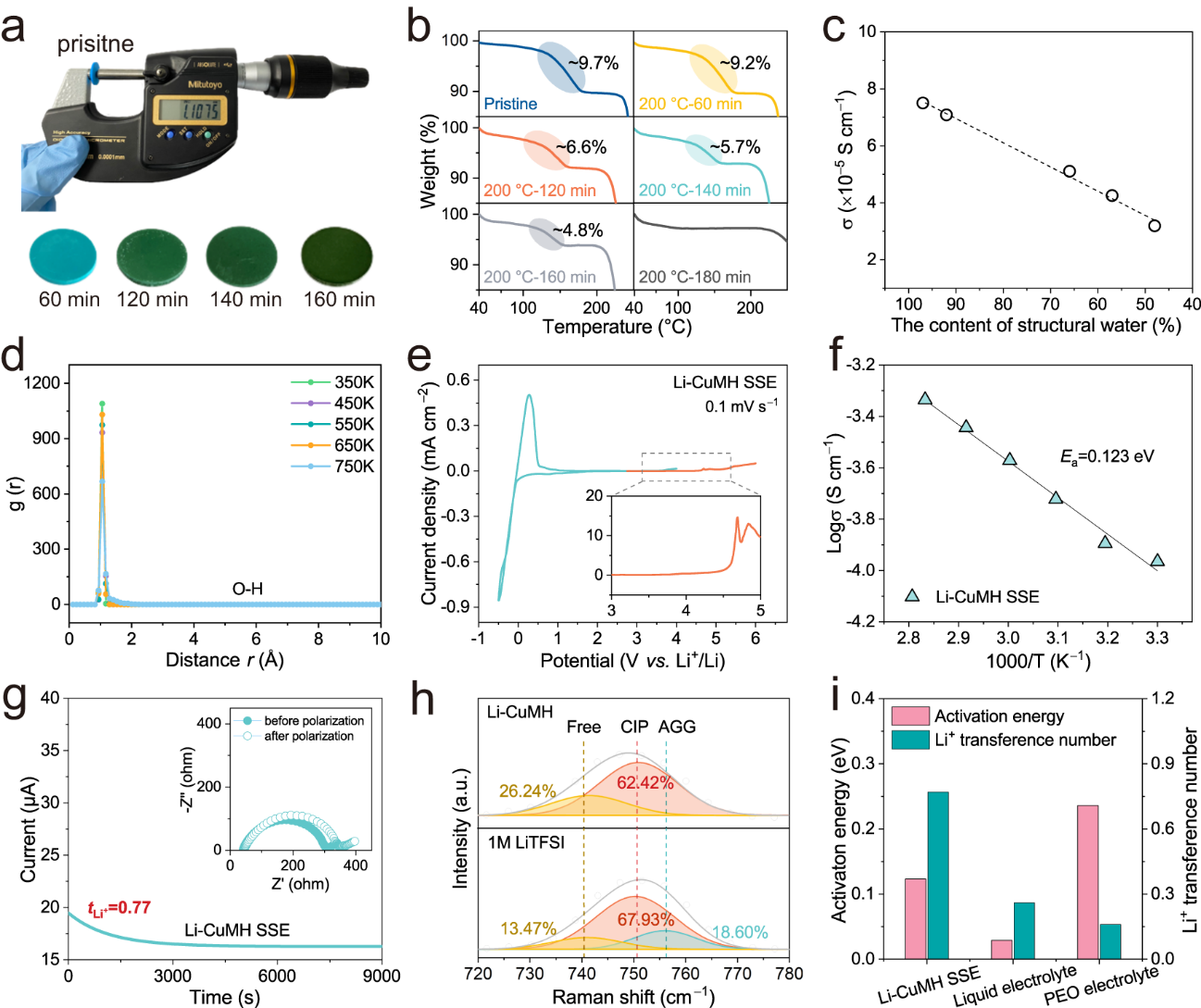

富氧有机配体与混合价态过渡金属的有机-无机杂化以提高锂离子迁移:基于相似的有机-无机杂化的结构设计理念,上海硅酸盐所刘建军研究员团队与厦门大学张力教授研究团队合力开发出具有一维通道高度有序的有机-无机杂化固态电解质材料马来酸铜水合物,以解决无机固态电解质以及有机聚合物电解质均难以兼具高离子电导率和良好电极兼容性的问题。该材料展示出优异的离子电导率(室温1.17 × 10−4 S cm−1)、高Li+迁移数(0.77)和宽工作电压窗口(0-4.7 V)。相关成果以 “Self-assembled hydrated copper coordination compounds as ionic conductors for room temperature solid-state batteries”为题,发表在 Nat Commun15, 1056 (2024)上。厦门大学湛孝博士研究生为论文第一作者,厦门大学李苗硕士研究生,上海硅酸盐所赵晓琳副研究员以及王雅宁硕士研究生为共同第一作者,通讯作者为厦门大学的张力教授,张桥保教授以及上海硅酸盐所刘建军研究员。以上相关研究得到了国家重点研发、自然科学基金委重点项目的资助与支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-60823-0

https://doi.org/10.1038/s41467-024-45372-2

有机膦酸根与过渡金属杂化形成层柱状结构的设计与表征

NaFe[O3PCH(OH)CO2]的长循环稳定性与高离子迁移系数

富氧有机配体与混合价态过渡金属杂化形成具有一维离子迁移通道的结构设计

固态电解质马来酸铜水合物的高离子导电率

当前位置:

当前位置: