文:骆春华《华东科技》杂志社

简介:

陈雨,男,1984年生于江苏盐城,中共党员,研究生学历,博士学位,中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室特聘研究员,所团委委员。

他在基础研究岗位努力工作,取得了较为突出的科研成果。研究工作围绕生物医用微/纳功能材料的可控制备、生物学效应及其在肿瘤诊断与治疗中的应用,发展了多种新型的制备方法,获得了具有临床应用前景的无机非金属生物材料体系。陈雨共发表学术论文90余篇,第一/通讯作者论文中影响因子大于10的论文23篇,论文共被引用4500余次。陈雨入选了首批中科院卓越青年科学家、中科院卢嘉锡青年人才奖、首批中国化学会青年人才托举工程等,获得了上海市自然科学一等奖(4/5)、上海市青年拔尖人才、国家重点研发计划“纳米专项”青年科学家、中科院优秀博士学位论文、中科院院长特别奖等。今年5月,陈雨荣获了2015年上海市科技系统青年五四奖章。

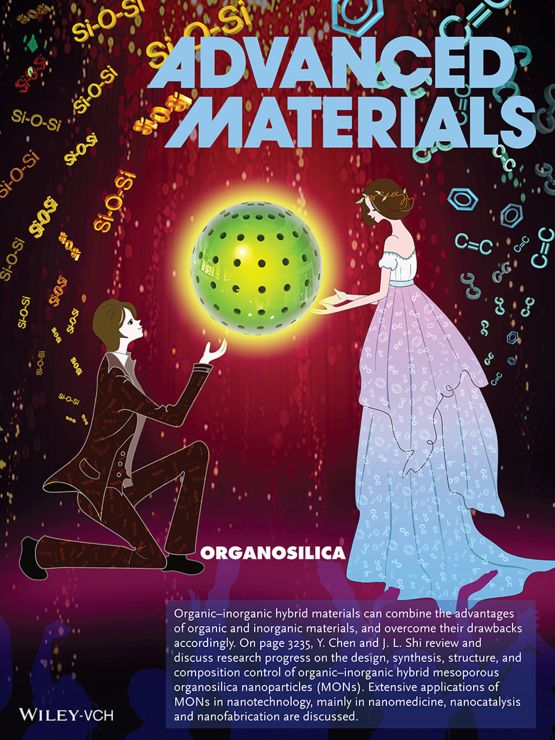

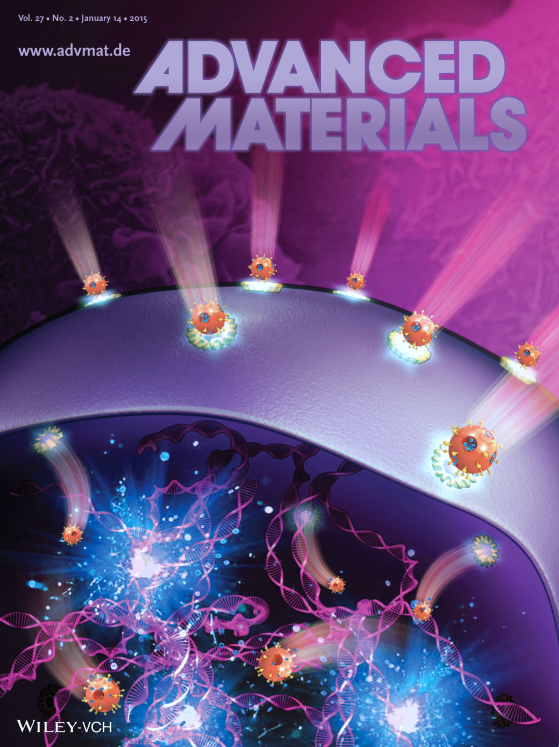

图:陈雨的代表性论文封面

立志于做健康的守护者

陈雨出生于江苏省盐城市,本科就读材料专业,研究生考上了中科院上海硅酸盐所。陈雨认为,做研究就要做有创新性、能解决科学难题的研究。材料学涉及能源、环境、人体健康三大领域,如果能在其中一个领域做出自己的学术贡献,将是一件实现人生价值的事情。权衡之下,他选择了人体健康领域的生物材料。

陈雨选择这一研究领域,是出于治病救人的理想抱负。目前,我国每年恶性肿瘤病例有数百万之多,恶性肿瘤的致死率逐年上升,恶性肿瘤在我国城市居民中已经超过心血管和脑血管疾病,成为第一大死亡原因。陈雨的研究,恰好能够将材料和生物医学结合在一起,直接针对恶性肿瘤等人体重大疾病的治疗来开展。

在国家863项目支持下,陈雨一心扎进了科研当中。后来,陈雨通过这一课题顺利获得了博士学位,并沿着这一前沿领域深耕细作。

投身于肿瘤治疗研究,期望能为民造福

目前在恶性肿瘤的问题上,医学界尚未有较好的治疗方法。“化疗对于肿瘤患者的毒副作用很大,我们经常能看到化疗病人掉光了头发,因为化疗期间,药物在杀死肿瘤细胞的同时,也杀死了人体的正常细胞,损害了人体的免疫系统。”陈雨解释道,“我们的研究目标就是以纳米生物材料为药物载体,将药物定向输送到人体肿瘤区域,有针对性地进行治疗,这样将能大大降低药物对人体的毒副作用。”然而,问题并非这么简单。陈雨发现,这一研究领域存在着诸多问题,例如纳米生物材料在人体内输运时靶向效率差,药物负载量低,同时随着时间的推移,材料难以在人体内降解和代谢。

为了克服无机材料的降解性问题,陈雨将有机材料与无机材料进行杂化。介孔有机硅纳米生物材料,是陈雨研制的新材料之一。由于材料本身的功能是承载药物,因此承载量的最大化就成为陈雨研究的目标之一。“经过长期的探索,我们研制出了一种空心的球形多孔材料,它就像一个空的菜篮子,能装很多菜。”陈雨说道。

陈雨所在研究团队将这项工作成果在国际顶级期刊上报道后,迅速获得了国内外同行的高度评价,论文被引用了数百次。陈雨因此应邀在国际顶级期刊上发表论文,详细阐述了研制这一新型材料的制备方法。2014年,陈雨的这项工作成为上海市自然科学奖一等奖的重要组成部分。如今,陈雨已有11篇论文被Chem. Soc. Rev., Adv. Mater., Adv. Funct. Mater等期刊选为封面文章发表,10篇论文入选ESI高引用论文(Highly Cited Paper)。

跨越学科,汇聚思想

在陈雨看来,做科研,最重要的是创新,要敢于颠覆原有的知识原理,提出具有原创性的理论。这个过程会遇到各种困难和不确定因素,但这正是基础研究的魅力所在。

目前,横亘在陈雨研究团队面前的一道必须跨过的坎,正是如何在研究领域发现原创性的问题。“诺贝尔奖获得者在某一领域提出重大问题后,后来者会根据已有理论对其进行优化,但谁也无法掩盖前者的开拓性意义。”陈雨说道,“如果只是一味地在工艺上进行改进,那就算不上重大的原创性的创新。”

如何才能创新?除了持之以恒的独立思考之外,最关键的是跨学科交流,因为这是一个高度跨学科的研究领域,陈雨研究团队要在科研上有所建树,不仅要具备深厚的材料学知识,还需要了解和满足临床上的使用要求。在日常的科研工作中,陈雨广泛地与青年学生和科研工作人员开展学术交流与合作,就青年科研人员如何开展科研工作进行了深入的探讨和交流,并和上海市肿瘤医院、中科院上海药物研究所、重庆医科大学等单位建立了良好的合作关系。陈雨认为,在一个学科内部无法解决的问题,经过积极的跨学科交流,开拓新领域、发现新生长点,往往能收获出人意料的成果。作为上海硅酸盐研究所团委委员,陈雨努力地为青年科研人员在所内和所外的合作交流中搭建良好的平台。

感恩导师,感恩硅所

陈雨是一位年轻有为的科研人员,在学生时代便获得了中国科学院优秀博士学位论文、中国科学院院长特别奖、上海市优秀毕业生等荣誉。此后继续从事科研工作,每年都会发表诸多优秀的论文。谈及自己的学术造诣时,陈雨时刻不忘感谢他的两位导师——施剑林、陈航榕二位研究员,“他们治学严谨,以身作则,是传道授业解惑的楷模。令我印象最深的是,他们都非常鼓励学生去自由探索,他们会为学生在科研上提供极大的自由空间和学术指导。”

图:与导师、同事合影

在陈雨追求创新、追求卓越的道路上,导师的言传身教直接影响着自己,研究所的大力支持和自由的氛围则是润物细无声。毕业后,陈雨前往澳大利亚留学,期间在昆士兰大学王连洲教授的指导下获得了澳大利亚政府授予的DECRA项目支持和澳大利亚科学院的J G Russel奖,这意味着他能够顺利拿到好的职位和移民。面对如此大的诱惑,陈雨开始踌躇。时任上海硅酸盐所党委书记的刘岩一直关心着陈雨的成长,多次与其促膝长谈,为陈雨分析了硅酸盐所为青年科研人员的成长和成才提供的良好平台和优越的科研环境。经过深思熟虑,陈雨最终还是选择了回到硅酸盐所。“我奉行的原则是科研和生活融为一体,当时回国住处距离研究所非常近,没有生活上的后顾之忧,而且可以自由地从事科研工作,这是我较为理想的状态。”陈雨说道。

图:研究小组合照

此外,上海硅酸盐所还在青年人才的培养、激励上不拘一格,只要表现足够优异,就能打破年限晋升职称。陈雨说道:“青年,是创造力最活跃的阶段,在国家、地方政府和研究所都鼓励创新的新形势下,我们迎来了青年人才做科研的黄金时代。正因如此,我们应当抓住大好机会,挑起科研重担,充分发挥青年的创新活力。”

当前位置:

当前位置: